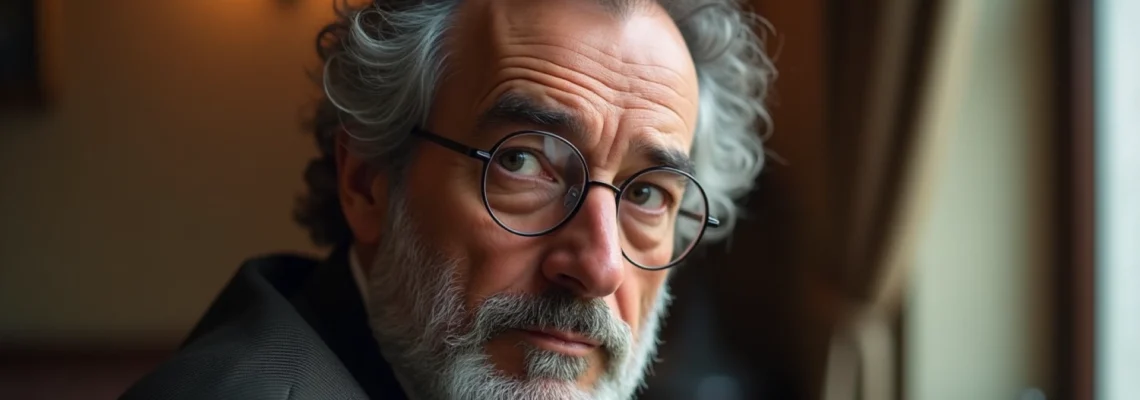

Disparu en janvier 2021, Jean-Pierre Bacri demeure une figure emblématique du cinéma français contemporain, incarnant avec une justesse rare cette ironie tendre qui caractérise le meilleur de nos comédies nationales. Acteur, scénariste et dramaturge, il a su créer un univers cinématographique unique où la mélancolie côtoie l’humour, où la désillusion se mêle à une tendresse profonde pour ses personnages. Son héritage artistique transcende sa disparition physique, continuant d’influencer une génération entière de créateurs qui puisent dans son approche singulière de l’écriture et du jeu d’acteur. Cette permanence de son influence témoigne de la profondeur de son apport au septième art français, particulièrement dans sa capacité à révéler la poésie cachée du quotidien bourgeois.

L’héritage cinématographique de Jean-Pierre bacri dans la comédie française contemporaine

L’œuvre de Jean-Pierre Bacri s’inscrit dans une tradition française de la comédie sociale qui remonte aux grands maîtres du genre, tout en apportant une modernité et une profondeur psychologique inédites. Son approche révolutionnaire de la comédie française repose sur une observation minutieuse des mœurs contemporaines, transformant les petitesses humaines en moments de grâce cinématographique. Cette capacité à révéler l’universel dans le particulier constitue l’un des piliers de son héritage artistique, influençant durablement la production cinématographique hexagonale des trois dernières décennies.

La filmographie emblématique avec agnès jaoui : « le goût des autres » et « comme une image »

La collaboration artistique entre Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui représente l’une des associations créatives les plus fructueuses du cinéma français moderne. Le Goût des autres (2000) illustre parfaitement leur maîtrise de l’art du portrait social, dressant avec finesse et humor un tableau de la bourgeoisie française contemporaine. Ce film, qui remporta un succès critique et populaire considérable, démontre leur capacité unique à transformer l’observation sociologique en comédie humaine profondément émouvante.

Comme une image (2004) confirme cette alchimie créative exceptionnelle, explorant les complexités des relations familiales bourgeoises avec une acuité psychologique remarquable. L’écriture de Bacri révèle ici sa maîtrise des non-dits, ces silences éloquents qui caractérisent si bien les rapports humains dans la société française contemporaine. Ces œuvres majeures continuent d’inspirer les scénaristes actuels, établissant des codes narratifs durables dans la comédie française.

Les collaborations marquantes avec cédric klapisch dans « L’Auberge espagnole » et « un air de famille »

Bien que Bacri n’ait pas directement collaboré avec Cédric Klapisch sur L’Auberge espagnole , son influence stylistique se ressent dans l’approche chorale de ce type de cinéma. Un air de famille (1996), adapté de sa pièce co-écrite avec Agnès Jaoui, illustre parfaitement sa maîtrise de la dramaturgie collective. Cette œuvre démontre comment Bacri parvient à orchestrer les interactions entre personnages multiples, créant une symphonie de caractères où chaque voix trouve sa place dans l’harmonie générale.

L’influence de cette approche chorale se retrouve dans de nombreuses productions contemporaines, témoignant de la portée de son innovation dramaturgique. Sa capacité à créer des personnages simultanément grotesques et attachants inspire encore aujourd’hui les créateurs de comédies françaises, établissant une esthétique du réalisme tendre devenue caractéristique du cinéma hexagonal.

L’influence dramaturgique de bacri sur les scénaristes de la nouvelle génération

L’héritage dramaturgique de Jean-Pierre Bacri se manifeste aujourd’hui dans l’œuvre de nombreux scénaristes contemporains qui ont assimilé ses techniques d’écriture. Son approche de la construction des dialogues, privilégiant l’authenticité des échanges à l’effet comique facile, influence profondément l’écriture cinématographique actuelle. Cette école du naturel, où l’humour naît de l’observation juste plutôt que de l’artifice, caractérise désormais une large part de la production française contemporaine.

Les jeunes auteurs puisent particulièrement dans sa maîtrise du subtext , cette capacité à faire dire aux personnages autre chose que ce qu’ils expriment littéralement. Cette technique, héritée du théâtre mais magnifiée par Bacri au cinéma, permet de créer des couches de sens multiples, enrichissant considérablement la densité narrative des œuvres contemporaines.

La reconnaissance critique : césar du meilleur scénario et nominations prestigieuses

La reconnaissance institutionnelle de l’œuvre de Bacri témoigne de son impact durable sur le cinéma français. Ses multiples nominations aux César, particulièrement pour ses scénarios, consacrent son statut d’auteur majeur du septième art hexagonal. Cette reconnaissance critique ne constitue que la partie visible de son influence, qui se mesure également à travers la permanence de ses œuvres dans le paysage cinématographique français.

Au-delà des récompenses formelles, c’est la longévité de son succès public qui atteste de la justesse de son approche artistique. Ses films continuent de rassembler les spectateurs, preuve que son regard sur la société française conserve toute sa pertinence et sa capacité d’émotion. Cette pérennité distingue véritablement les grands créateurs des simples phénomènes de mode.

La maîtrise technique de l’ironie sociale chez Jean-Pierre bacri

L’art de Jean-Pierre Bacri repose sur une maîtrise technique exceptionnelle de l’ironie sociale, cette capacité rare à révéler les contradictions humaines sans jamais verser dans la cruauté. Son approche de l’ironie se distingue par sa tendresse fondamentale , transformant la satire sociale en observation bienveillante des faiblesses humaines. Cette technique sophistiquée nécessite un équilibre délicat entre distance critique et empathie, équilibre que Bacri maîtrisait avec une virtuosité inégalée dans le cinéma français contemporain.

L’art du dialogue cinématographique : rythme, subtext et non-dits

La technique dialogique de Bacri révolutionne l’écriture cinématographique française par sa capacité à reproduire l’authenticité des échanges humains tout en maintenant une efficacité dramaturgique optimale. Ses dialogues se caractérisent par un rythme conversationnel qui épouse les fluctuations naturelles de la parole, créant une illusion de spontanéité parfaitement maîtrisée. Cette approche technique exige une compréhension profonde des mécanismes de la communication humaine, que Bacri transpose avec génie à l’écran.

Le subtext constitue l’autre pilier de sa technique dialogique, permettant aux personnages d’exprimer leurs véritables sentiments à travers des conversations apparemment anodines. Cette sophistication d’écriture élève le niveau de la comédie française, lui conférant une profondeur psychologique généralement réservée au cinéma d’auteur. Les non-dits, ces silences chargés de sens, complètent ce dispositif technique en créant des espaces d’interprétation pour le spectateur.

La construction dramaturgique des personnages bourgeois désabusés

Bacri excelle dans la création de personnages bourgeois désabusés dont la complexité psychologique transcende les stéréotypes sociologiques habituels. Sa technique de construction caractérielle repose sur l’accumulation de détails révélateurs, petites manies et habitudes qui dessinent progressivement la personnalité profonde de chaque protagoniste. Cette approche impressionniste du caractère permet de créer des figures humaines d’une vérité saisissante, ni héros ni anti-héros, mais êtres humains dans toute leur contradictoire humanité.

L’art de Bacri consiste à révéler la poésie cachée de ces existences en apparence banales, transformant la médiocrité bourgeoise en matériau dramaturgique riche. Cette capacité à sublimer le quotidien constitue l’une des caractéristiques les plus admirables de son travail, influençant durablement la représentation cinématographique des classes moyennes françaises. Ses personnages deviennent des archétypes modernes, reconnaissables et émouvants.

Les mécanismes narratifs de la comédie de mœurs française

La contribution de Bacri à l’évolution de la comédie de mœurs française réside dans sa capacité à moderniser les codes narratifs traditionnels tout en préservant l’esprit français du genre. Ses mécanismes narratifs privilégient l’observation sociale fine à l’intrigue spectaculaire, créant un cinéma de l’intime qui révèle les grands enjeux sociétaux à travers les petits drames personnels. Cette approche narrative influence profondément la production cinématographique française contemporaine.

Son innovation majeure consiste à intégrer l’héritage théâtral français dans une esthétique cinématographique moderne, créant une synthèse originale entre tradition et modernité. Cette capacité de synthèse permet à ses œuvres de toucher simultanément les amateurs de cinéma populaire et les cinéphiles exigeants, élargissant considérablement l’audience potentielle de la comédie française d’auteur.

L’utilisation cinématographique du timing comique et des silences

La maîtrise du timing comique chez Bacri révèle une compréhension profonde des mécanismes de l’humour au cinéma. Son utilisation des silences et des pauses crée des respirations narratives qui amplifient l’effet comique tout en préservant la crédibilité psychologique des situations. Cette technique sophistiquée transforme chaque échange en moment de vérité cinématographique, où l’humour naît de l’observation juste plutôt que de l’artifice scénaristique.

L’art de Bacri réside dans sa capacité à transformer les temps morts en moments de grâce, utilisant les silences comme des révélateurs de l’état intérieur des personnages. Cette approche technique influence considérablement la nouvelle génération de comédiens et réalisateurs français, qui redécouvrent les vertus du moins-dire au cinéma. Le timing bacrien devient une référence technique dans l’enseignement cinématographique français.

Jean-pierre bacri et l’évolution du cinéma d’auteur français depuis les années 1990

L’impact de Jean-Pierre Bacri sur l’évolution du cinéma d’auteur français depuis les années 1990 se mesure à travers sa capacité unique à réconcilier exigence artistique et succès populaire. Son approche révolutionnaire consiste à appliquer les méthodes du cinéma d’auteur à des sujets et des personnages immédiatement accessibles au grand public, créant une troisième voie entre cinéma commercial et cinéma d’art. Cette synthèse originale influence profondément l’évolution de la production cinématographique française, démontrant qu’il est possible de concilier ambition artistique et rentabilité économique sans compromettre l’intégrité créative.

Son œuvre accompagne et révèle les mutations sociales françaises des trois dernières décennies, particulièrement l’évolution des classes moyennes urbaines et leurs nouveaux modes de vie. Bacri devient ainsi un chroniqueur involontaire de la société française contemporaine, documentant avec finesse les transformations des mœurs bourgeoises. Cette dimension sociologique de son travail lui confère une valeur documentaire précieuse, ses films constituant autant de témoignages sur l’époque qu’ils décrivent. L’influence de cette approche se retrouve aujourd’hui chez de nombreux cinéastes français qui perpétuent cette tradition de la chronique sociale cinématographique.

L’innovation dramaturgique de Bacri réside également dans sa capacité à intégrer les codes de la comédie populaire française dans une esthétique cinématographique moderne, créant un langage filmique original qui influence durablement la production hexagonale. Cette modernisation respectueuse des traditions nationales permet au cinéma français de conserver son identité culturelle tout en s’adaptant aux évolutions du public contemporain. Son héritage technique continue d’inspirer les nouvelles générations de créateurs, perpétuant une école française du cinéma de comédie reconnaissable et appréciée internationalement.

La postérité artistique de bacri dans le paysage audiovisuel contemporain

La postérité artistique de Jean-Pierre Bacri se manifeste aujourd’hui à travers l’influence persistante de son esthétique sur la création audiovisuelle française contemporaine, particulièrement dans le domaine sériel où ses techniques narratives trouvent un terrain d’expression privilégié. Les séries françaises actuelles puisent largement dans son approche de la caractérisation, cette capacité à créer des personnages complexes et attachants à partir d’observations sociales fines. Cette influence se retrouve notamment dans les productions qui explorent les mœurs bourgeoises contemporaines, perpétuant l’héritage bacrien de l’ironie sociale tempérée par la tendresse humaine.

L’héritage technique de Bacri influence également l’évolution de l’écriture audiovisuelle française vers plus d’authenticité dialogique et de subtilité psychologique. Sa maîtrise du naturel travaillé inspire une génération de scénaristes qui redécouvrent les vertus de l’observation sociale fine face aux tentations du spectaculaire. Cette école de l’authenticité contribue à maintenir la spécificité du cinéma français face à la standardisation internationale, préservant une approche culturellement singulière de la création audiovisuelle. L’influence de Bacri transcende ainsi les frontières du cinéma pour irriguer l’ensemble de la création française contemporaine.

« Pour aimer les autres, il faut s’aimer soi-même, mais pour s’aimer soi-même, il faut être aimé », cette philosophie humaniste de Bacri continue d’inspirer la création française contemporaine.

La permanence de son influence se mesure également à travers la récurrence de références à son œuvre dans la critique cinématographique française, qui utilise régulièrement l’adjectif bacrien pour qualifier une certaine approche de la comédie sociale. Cette lexicalisation de son nom témoigne de l’intégration

de son approche dans le vocabulaire critique français, consacrant définitivement sa contribution à l’évolution esthétique du cinéma hexagonal. Cette reconnaissance linguistique place Bacri dans la lignée des grands créateurs dont l’œuvre marque suffisamment les esprits pour enrichir durablement la langue française.

L’analyse filmique comparative : bacri face aux maîtres de l’ironie française

L’œuvre de Jean-Pierre Bacri s’inscrit dans une riche tradition française de l’ironie cinématographique qui trouve ses racines chez les grands maîtres du genre, tout en développant une approche singulière qui lui est propre. Cette filiation artistique révèle comment Bacri parvient à synthétiser les héritages multiples du cinéma français pour créer un langage filmique original. L’analyse comparative de son travail avec celui de ses prédécesseurs et contemporains éclaire les mécanismes de renouvellement esthétique qui caractérisent son apport au septième art français. Cette approche comparative permet de mesurer précisément l’originalité de sa contribution et son influence sur l’évolution du cinéma français contemporain.

La filiation artistique avec michel audiard et ses dialoguistes légendaires

L’influence de Michel Audiard sur l’écriture de Jean-Pierre Bacri se manifeste principalement dans leur commune maîtrise du dialogue authentique, cette capacité à reproduire la musicalité naturelle de la langue française parlée. Cependant, là où Audiard privilégiait la truculence et la gouaille populaire, Bacri développe une approche plus nuancée, intégrant l’ironie bourgeoise dans ses constructions dialogiques. Cette évolution stylistique témoigne de l’adaptation de l’héritage audiardien aux réalités sociales contemporaines, Bacri transposant la verve du maître dans l’univers des classes moyennes urbaines.

La sophistication technique de Bacri dépasse celle d’Audiard par sa capacité à créer des niveaux de lecture multiples, où chaque réplique fonctionne simultanément au premier et au second degré. Cette complexification de l’écriture dialogique révèle l’influence de la formation théâtrale de Bacri, qui enrichit l’héritage audiardien par l’apport de techniques dramaturgiques plus raffinées. L’héritage d’Audiard se retrouve néanmoins dans cette recherche constante de l’efficacité comique par l’observation juste des travers humains.

Les parallèles stylistiques avec pierre étaix et jacques tati

Bien que relevant d’esthétiques différentes, l’œuvre de Bacri présente des convergences remarquables avec celle de Pierre Étaix et Jacques Tati, particulièrement dans leur approche commune de l’humour d’observation sociale. Comme ses illustres prédécesseurs, Bacri développe un comique de situation qui naît de l’inadéquation entre les aspirations bourgeoises et les réalités quotidiennes. Cette filiation se manifeste dans sa capacité à révéler l’absurdité des codes sociaux contemporains sans recourir à la caricature outrancière.

L’innovation de Bacri par rapport à Étaix et Tati réside dans son intégration réussie de l’héritage du cinéma muet français dans une esthétique résolument contemporaine et dialoguée. Ses personnages conservent cette dimension légèrement décalée qui caractérisait les héros d’Étaix et Tati, tout en développant une complexité psychologique que permettait difficilement le cinéma muet. Cette synthèse originale entre tradition burlesque et modernité narrative constitue l’une des contributions les plus originales de Bacri au cinéma français.

L’influence mutuelle avec les acteurs-auteurs contemporains comme fabrice luchini

La relation artistique entre Jean-Pierre Bacri et Fabrice Luchini illustre parfaitement les dynamiques créatives qui animent le cinéma français contemporain, chacun nourrissant son travail de l’observation de l’autre. Leurs approches respectives de l’interprétation révèlent deux conceptions complémentaires du jeu d’acteur français : là où Luchini privilégie la virtuosité verbale et l’élégance sophistiquée, Bacri développe une approche plus rugueuse, ancrée dans l’authenticité quotidienne. Cette complémentarité enrichit considérablement le paysage de la comédie française contemporaine.

L’influence mutuelle entre ces deux maîtres se manifeste dans leur commune capacité à transformer leurs névoses personnelles en matériau artistique, créant des personnages d’une vérité psychologique saisissante. Bacri et Luchini partagent cette faculté rare de faire de leurs propres contradictions un moteur dramaturgique puissant, inspirant ainsi une génération d’acteurs-auteurs qui perpétuent cette tradition française de l’introspection comique. Cette école de l’authenticité névrotique constitue aujourd’hui l’une des spécificités les plus reconnaissables du cinéma français à l’international.

L’héritage croisé de ces deux figures majeures se retrouve dans l’œuvre de nombreux créateurs contemporains qui puisent dans leurs techniques respectives pour développer leurs propres approches artistiques. Cette circulation des influences témoigne de la vitalité créative du cinéma français, capable de renouveler constamment ses codes tout en préservant son identité culturelle distinctive. L’exemple de Bacri démontre comment un créateur singulier peut simultanément s’inscrire dans une tradition et la transformer, léguant aux générations suivantes un patrimoine artistique enrichi de sa contribution personnelle.